| 御覧になりたい写真をクリックすると拡大されます |

|

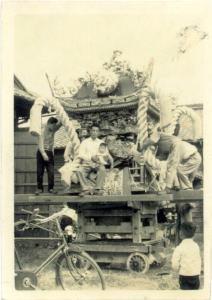

昭和3年11月に昭和天皇の即位の儀などの

「御大典」を祝って原屋台が

奉納された際の写真です。

この屋台は、原・本村在住の大工さん、

指物屋さんなどの職人さんが

手作りされた屋台で、昭和8年に

原が灘の宇佐崎から神輿屋根屋台を購入後に

志方まちの下之町に売却されました。

屋台が据えられているのは、

県道65号線の旧藤城理容所付近です。

(写真提供:原・本村/Hさん)

|

|

新調入魂式とあって、梵天(海老)や狭間は、

まだついていないようです。

昭和8年の秋、姫路の灘のけんか祭りを見物に

行った村の青年団数人が、屋台の製作をしていた

白浜の麦本政雄工場に出向き、製作途中だった

この反り屋根布団屋台を、村に一切相談なく

「これ買うわ」と、僅かな手付金を置いて

勝手に屋台購入を契約。

翌1月の上之町の新年会の冒頭で、

「すみません買うてまいました、来月納品です」と

土下座をして、発覚したことから、村は大慌てで

昭和8年12月末に、現在の上皇陛下が

御降誕されたことで「皇太子殿下御降誕記念」と

称し御花を集め屋台蔵から建設をしたりと大騒動で

入魂式後のお披露目練りで御花を出し渋った

近隣の村の家には、新調屋台で本棒突きを敢行して

門を木っ端微塵に破壊するなどして

お祝いムードとはかけ離れた破茶滅茶な入魂式で

近隣の村の人々を恐怖で震え上がらせたと

古老が話しておられました。

昭和29年、この屋台を西脇市南本町に売却した

資金で、旧上之町公会堂が建設されたことを

風化させないように、旧と新しい上之町公会堂にも

この写真を大きく引き伸ばしたものが

掲げられてしますが、

その写真の意味するものを知っている人は、

ほとんどいなくなってしまいました。

尚、西脇市南本町では、この屋台を今でも大切に

改修を繰り返しながら

秋祭りに奉納されておられます。

(写真提供:元 上之町屋台 乗り子

上之町:Hさん)

|

|

写真裏には

「昭和9年2月23日 奉祝紀年

下之町奉祝催し」

と書いてあります。

この屋台は、上記にある昭和3年の

御大典の際に原・本村の大工・指物屋などの

職人さんが手作りされた屋台で、

原が灘の宇佐崎から神輿屋根屋台を購入後に

志方まちの下之町が購入しました。

写真中央に、後に志方町長をされる

藤本 和蔵氏の若かりし頃の姿が写っています。

(写真提供:下之町/ Nさん)

|

|

写真裏には

昭和壱拾七年拾月拾五日 寫ス 秋祭催 屋台

と、書かれてあります。

「こばた」の看板から原屋台があるのは、

現在の県道65号線 原交差点のど真ん中と

思われます。

戦時中であったのにもかかわらず、

着物で着飾っている女性が印象的です。

(写真提供:原・本村/ Kさん)

|

|

屋台の後ろに鐘撞堂が写っていることから

宮入り後に本殿の裏に据えられた

原屋台の写真です。

屋台紋が横龍紋になっているのが、

よくわかります。

通常、神輿屋根屋台では

龍紋などは屋台の前後で、

神社神紋の巴紋が左右につけられますが、

原地区では、屋台の前に御幣をつけるので

「せっかく立派な龍紋が御幣で見えない」と

いう理由から、敢えて横龍紋にしていたと

古老より伺いました。

昭和30年代に撮影された

写真とのことです。

(写真提供:原・本村/ Yさん)

|

|

原の大屋台の勇姿です。

太鼓打ちなど人物の大きさから比べると、

非常に大きな屋台です。

正面に写っている眼鏡の男性が着ている

かすりの法被が

原若連中の正式なものとのことです

原の藤池地区のあたりで

撮影された写真とのことです。

(写真提供:原・本村/Yさん)

|

|

写真の裏に

S36 10 14 H(実名)パパにだっこして

と書かれていました。

昭和36年10月14日の原屋台蔵のある

原・本村公会堂前の原屋台です。

かつて当宮の秋祭りは、

10月14日・15日に行われていたので

宵宮の日に撮影された

写真ということになります。

写真撮影の横で、ヤッサ役員と思われる方が

伊達綱を取り付けているように見えます。

宵宮の出立ち前でしょうか?

(写真提供:原・藤池/ I さん)

|

|

写真裏に「S39 10 15」とあります。

昭和39年10月15日の

当宮秋季例大祭の本宮の日に

撮影されたと思われる

屋台蔵&原・本村公会堂前の原屋台です。

太鼓の鏡面2尺5寸は、浜手の太鼓としては

やや小ぶりですが、宇佐崎にあった時には、

家島まで響くと言われていたほど、

よく鳴る太鼓だったそうです。

原地区でも、御花を出し渋る家があると

その家の前に屋台を据えて太鼓を打ちまくり

太鼓の爆裂音と振動で、家の屋根瓦が

ズリ落ちて来るほどで、みんな大慌てて

御花を出したという伝説が残っています。

(写真提供:原・藤池/ Iさん)

|

|

写真裏には、何も書かれていませんでしたが

上記の「S39 10 15」と書かれた

写真と一緒にあったようなので、

同じ日に撮影されたものと考えられます。

昭和39年と言いますと、

10月10日に東京オリンピック開会式が

行われた年ですので、

この写真は、東京オリンピックの開会式の

5日後の写真ということになります。

(写真提供:原・藤池/ Iさん)

|

|

細工所屋台は昭和62年に新調されました。

秋季例大祭直前の屋台購入だったとのことで

錺金具が間に合わず、仮の総才端を取り付けて

宮入したとのことです。

(写真提供:細工所屋台保存会/ I さん) |

|

細工所屋台は昭和62年に新調され

翌昭和63年に錺金具が取り付けられ、

今では珍しい白木屋根に錺金具がつけられた

満艦飾になっている写真です。

水引幕や高欄掛が現在の物と違い、

仮のものになっています。

伊達綱も現在は太くなっていて、

写真の旧伊達綱は、現在の原屋台で

使用されています。

(写真提供:細工所屋台保存会/ I さん)

|

|

平成2年10月10日秋季例大祭・本宮にて

大階段から勇壮に宮入する東中屋台。

東中屋台は、数回しか宮入しておらず、

非常に貴重な写真です。

(写真提供・中之町 Fさん)

|

|

平成2年10月10日秋季例大祭・本宮にて

拝殿前で豪快に差し上げられた東中屋台。

(写真提供・中之町 Fさん)

|

|

平成24年 7月 吉日

横大路公会堂横の屋台蔵にて

横大路が新たな屋台を購入され

長年親しまれた旧横大路屋台の抜魂式と

新たな屋台に魂を入れる入魂式が

執り行われました。

|

|

平成24年 9月25日

永室公会堂南の広場にて

長年親しまれた旧永室神輿の抜魂式と

新たに購入された屋台の入魂式が

行われました。

旧永室神輿は、屋根の漆塗替や総メッキなど

大修理を施され、現在も養父方面の村で

活躍しているとのことです。

(写真提供:永室・えがお介護タクシーさん)

|

|

令和元年 7月14日

志方まち屋台蔵裏にある上之町公会堂前にて

昭和50年代中頃から親しまれて来た

旧志方まち檀尻の抜魂式と

新たに購入された志方まち屋台の入魂式が行われ

お祓いの後、新しい屋台が豪快に

差し上げられました。

旧志方まち檀尻は、氏子の中の賑わい物の中で

唯一の檀尻でありましたが、

鳴りが自慢の下之町の太鼓を載せて

旧上之町大屋台の乗り子を務められた

太鼓名人指導の下、昭和29年の屋台売却と共に

一度は途絶えてしまった

上之町伝統の「絶やさずの太鼓」を復活させ

伝統を繋いだという意味で、

非常に大きな役割を果たしました。

|

平成26年 太々(国恩祭)での

永室屋台の雄姿

|

令和5年7月22日(土)

少子化による乗り子(太鼓打ち)と

高齢化による練り子不足に加え、

新型コロナウィルス感染症がトドメを刺し

平成24年の秋祭り以降、親しまれて来た

永室屋台が、その役目を終え

たくさんの村人に見送られて

業者に引き取られて行きました。

永室の屋台は廃絶してしまいましたが、

屋台を購入した平成24年の秋季例大祭での

初めての宮入の際、

大階段を掛け登った直後に屋台を差し上げ、

そのまま拝殿前まで進んでの豪快な宮入や、

平成26年5月の太々(国恩祭)での

連戦連勝の練り合わせなど、

地蔵盆踊り法会の太鼓巡行で肩を馴らした

永室にしか出来なかったであろう伝説の数々は

今後も志方の祭りの中で

末永く語り継がれていくことでしょう。

(写真提供:永室・えがお介護タクシーさん)

|

志方八幡宮や昔の屋台・獅子舞・胡蝶の舞、

秋祭りや国恩祭(だいだい)など、

古い写真をお持ちの方がおられましたら

是非、こちらまで  で、御連絡下さい。

メール

|